普段何気なく使っているパソコンやスマートフォン。

一体どのようなしくみで動いているのでしょうか。

- コンピューターの5大要素について簡単に学びたい

- そういえばコンピューターの5つの機能って何だっけ?

- これからコンピューターを学習していくよ

という方に向けて、パソコン学習で大事な基礎を5つの機能に分けて説明します。

コンピューターの5大要素とは

コンピューターは5つの機能を持っています。

その機能をコンピューターの5大要素(装置)と呼びます。

そして要素ごとに対応した部品があるのです。

料理をするときに調理人、キッチン、冷蔵庫、具材や道具のいずれかが欠けるとできあがりませんよね。

コンピューターも同じで各部品が揃わないと上手く動きません。

では各部品の役割とはどのようなものなのか?

パソコン操作をイメージしながら5大要素をみていきましょう。

入力

データを取り入れること。

「キーボード」や「マウス」が入力の役割を担っています。

ここではキーボードで「12+3」と入力した場面を想像してみてください。

人間に例えると目、耳、鼻や皮膚に相当します。

これらの器官が外の情報や刺激(データ)を取り込んでいますよね。

人間は取り込んだ情報が脳に送られ一旦記憶します。ということで次は記憶にいきましょう。

入力について詳しくはこちらをご覧ください。

記憶

データを覚えておくこと。

「主記憶装置」「補助記憶装置」の二つにざっくりと分けられます。

主記憶装置はデータを一時的に保存しておく場所、補助記憶装置は長期的に保存しておく場所となります。

先ほどの「12+3」という命令が一旦記憶装置に保存されます。

人間ですと脳が記憶の役割を果たしていますね。そして記憶した情報をもとに思考や計算を行います。

次は演算です。

記憶装置について詳しくはこちらをご覧ください。

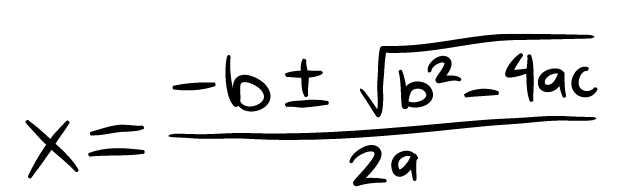

演算

データを計算すること。

演算?計算?似たような言葉がでてきましたね。

両者はざっくり同じ意味と捉えて大丈夫です。

「CPU」が演算を行っており、入力した「12+3」を計算します。

記憶と同様、人間だと脳にあたりますね。

そして最後に脳で思考や計算したことを、声に出して表現する。つまり出力です。

「CPU」って初めて聞くけどなに?

詳しくは別の機会に説明するね。

そうそう、パソコンにきらきらした正方形のシールが貼ってない?

これがCPUの種類を示すものだよ。

出力

データを表示すること。

「ディスプレイ」「スピーカー」「プリンター」などの役目です。

これらがコンピューターが計算したことを、人間が理解できるように表現してくれます。

そして今回入力(命令)した「12+3」の答え「15」がディスプレイに表示されるのです。

人間に例えると口ですね。

「12+3」という数式を目で見て、脳で計算し「15!」と声に出す流れと一緒です。

出力について詳しくはこちらをご覧ください。

制御

装置を制御すること。

ここまで出てきた4つの要素ですが、好き勝手に動かれては上手く機能しません。

そこで制御(コントロール)する司令塔が必要になるのです。

各要素に対して命令が遂行されるように指示出しをします。

出力装置に「15」と表示して、というように。

制御も「CPU」の担当です。

制御について詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

以上がコンピューターの5大要素となります。

ざっと流れはつかめたでしょうか。

最後に復習です。

- 入力 データを入れる

- 記憶 データを保存する

- 演算 データを計算する

- 出力 計算結果を表示する

- 制御 みんなの司令塔

それぞれの詳細についてもぜひ学習してみてくださいね。

コメント