コンピューターの入力装置・出力装置は具体的になにがあるのでしょうか。

ここでは5大装置から一歩踏み込んで説明していきます。

この記事でわかること

- 入力装置の具体例

- 出力装置の具体例

- ディスプレイの仕組み(画素数・色の表現)

5大装置について知りたい方はこちらを先にご覧ください。

入力装置

入力装置は人間が入力した命令やデータを、コンピューターが分かる言葉に変換する役割を担います。

ここで変換された命令・データは記憶装置へと移動します。

コンピューターが分かる言葉?

コンピューターはね2進数であれこれ考えているの。

私たちが普段使っているのは10進数だよ。

つまり2進数で指示してくれないと動けませんってことか。

入力装置はまるで翻訳者みたいだね。

今まさにキーボードとマウスを操作し、この画面をご覧になっている方もいるのではないでしょうか。

スマートフォンでしたらタッチパネルですね。

実はこれら以外にも入力装置はたくさんあるのです。

そしてどんなデータを入力するかによって3つに分類できます。

3種類は「数字・文字」「画面上の位置」「画像・映像」だよ。

では具体例をみてみましょう。

- 数字・文字 キーボード

- 位置 マウス、タッチパネル、ペンタブレット

画面上の任意の位置を指定する機器をまとめてポインティングデバイスと呼びます。

ペンタブレットって液晶タブレットと違うの?

ペンタブレットには専用のペンがついているよ。

あと液晶とは違ってディスプレイを見ながら手元を動かすの。

手元のタブレットには直接文字や絵がうつらないのだね。

- 画像映像 スキャナー、OCR、OMR、バーコードリーダ

OCR(Optical Character Reader):OCRソフトによって画像データの中にある文字を、テキストデータに変換する技術。

テキストデータにすると編集ができて便利だね。

OMR(Optical Mark Reade):OMR機器とソフトでマークを読み取る。

マークシート式試験などで使用されている技術。

以上が主な入力装置です。次は出力装置を学んでいきましょう。

出力装置

出力装置はコンピューターが処理した結果を、人間が分かる言葉で表示する装置です。

ここでは代表的な「ディスプレイ」と「プリンター」の2つを紹介します。

入力装置の時と逆だね。

今度は人間が分かる言葉に、つまり2進数から変換するってこと。

そのとおり!

ディスプレイ

ディスプレイで表示する画像はドット(点)から成り立っています。

いわゆる点描写です。

そしてディスプレイのドット数が多いほど見た目が滑らかになります。

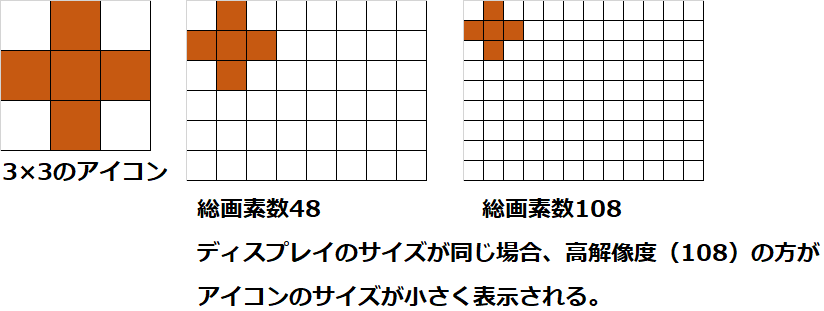

ドットの総数を総画素数と呼び、横の画素数(ドット数)×縦の画素数で表現します。

同じ大きさのディスプレイで比較すると総画素数が多いほどアイコンが小さくなります。

ここでポイントなのがドットそのものの大きさが変わっていること。

つまりドット自体のサイズに決まりはないのです。

同じディスプレイで比べると総画素数48の方が1マス(ドット)が大きくなっているね

では色はどのように表現しているのでしょうか。

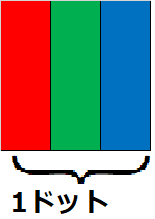

ディスプレイは1ドットの中に赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の三色が存在しています。

それぞれの頭文字をとってRGBというよ。

そして3色の光の強さであらゆる色を表現するのです。

1色につき0~255の256階調あるので、256×256×256=16777216色が表現可能。

人間の目では区別しきれそうにないですね。

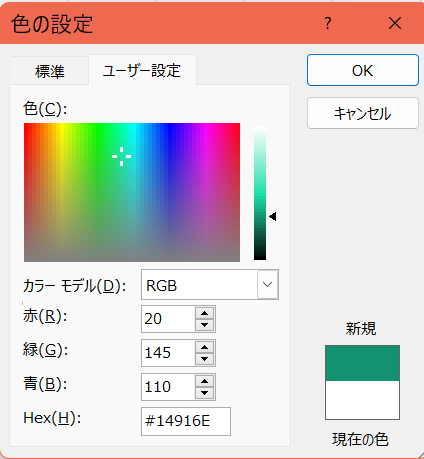

下図のように階調を指定しその組み合わせで色ができています。

一番下の#○○○○○○はカラーコードです。

RGBの10進数の値を16進数に置き換えているためアルファベットが入っています。

プリンター

プリンターは印刷方法によって種類が分けられています。

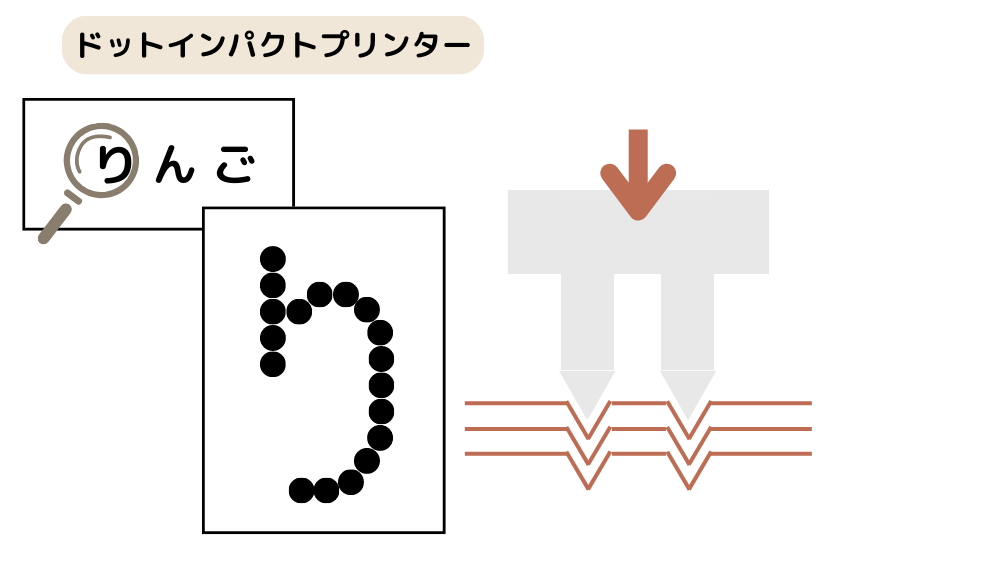

- ドットインパクトプリンター

インクを染み込ませたリボンにピンを叩きつけ、小さな点(ドット)によって文字を表す方式。ピンで圧をかけて印刷するので、複写式の紙にボールペンで書いたように複写可能。

印刷の音は他と比べて大きくなります。

解像度が低いので画像には向いていないよ。ちなみに150dpi~200dpiくらい。

- インクジェットプリンター

ノズルから液体のインクを吹き付けて文字や画像を表す方式。

家庭用に広く普及しているタイプです。

- レーザープリンター

ドラムに印刷イメージを作成。

レーザービームを照射しトナー(粉)を印刷イメージに合わせて配置。

用紙がドラムを通過するとトナーが紙に転写し、画像を表現する方式。

印刷速度が速いのが特徴。

- 熱転写プリンター

インクを染み込ませたリボンを熱し、その部分のインクが溶けて紙に転写する方式。

- 感熱式プリンター

感熱紙を熱して紙に転写する方式。

感熱紙は熱を加えると色が変化する特徴があります。

印刷の音が静か。色焼けするため長期保管には不向き。

例えばレシートは感熱式のプリントだよ。

ずっと保管しておくと色あせてきちゃうよね。

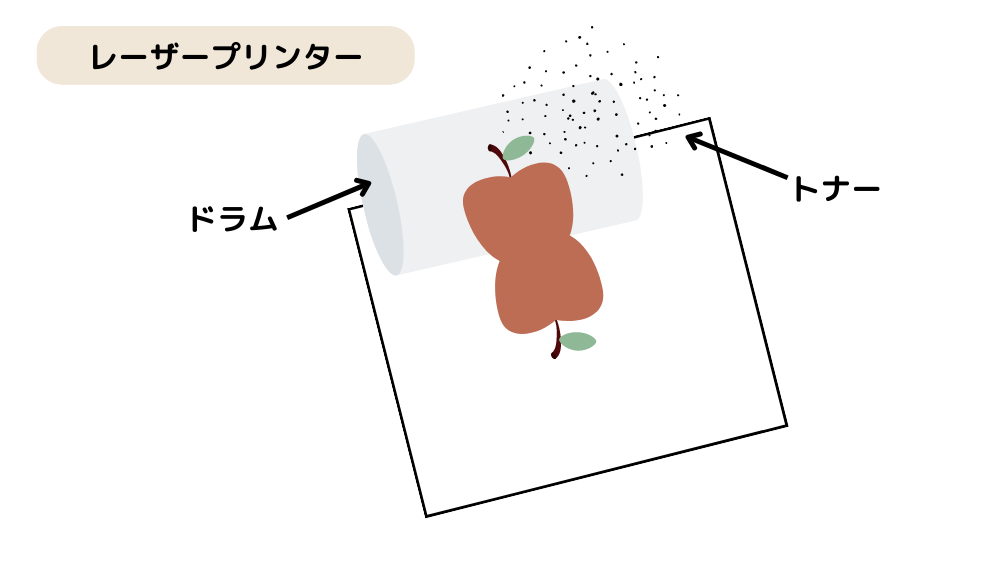

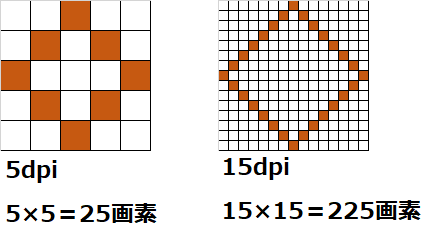

プリンターの性能を表す単位に「dpi」があります。

Dpi(dot per inch)は1インチに何個ドットが並んでいるかを示しています。

つまりドットが多いほどきれいな画像を表現することができるのです。

このdpiで表す性能を「解像度」と呼びます。

ディスプレイで出てきた「画素」と似ていますよね。

同じものを画素とdpiで表現すると違いが分かりやすくなります。

ディスプレイの画素数を解像度と表現することがあるので注意です!

プリンターの印刷速度を表すのが「ppm」です。

Pages per minuteつまり1分間に何枚印刷できるかを示しており、30ppmは1分間に30枚印刷できます。

色の表現はディスプレイと少し異なります。

プリンターではシアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)が三原色となります。

ただこの3色だと黒が表現できないので、黒(Key Plate)が追加されています。

3色を100%ずつ混ぜても印刷すると完全な黒にはならないのだよ。

そうなのね。

ちなみに頭文字は”Black”の”B”ではないのだね。

ディスプレイに表示されている画像をプリンターで出力する時にはRGBからCMYKへ変換する必要があるのです。

モニターで見ていた色味と印刷したときの色味が少し違うな、と感じたことはないでしょうか。

これはRGBに比べてCMYKの方が表現できる色の範囲が狭いためです。

なので変換した際に若干暗めの色になってしまうことがあります。

入力装置と出力装置はハードウェアの中でも目で見たり触ったりできるので、身近な装置ですね。

次回は外からは見えないハードウェア(記憶装置)について学んでいきます。

コメント